Tibo InShape, récemment devenu le deuxième youtubeur le plus suivi de France, affirmait il y a quelques mois que l’avion de demain ne polluera plus [1]. Adieu l’avion fonctionnant au kérosène polluant, place à l’avion vert.

Bien qu’il ait été un sérieux prétendant à la palme du greenwashing décerné par « Pour un réveil écologique », le youtubeur n’est pas le seul à adopter ce discours qui gagne en popularité.

Qu’est-ce que réellement cet avion vert, et plus important encore, le verra-t-on un jour prendre son envol ?

L’avion vert est un avion “neutre en carbone”, c’est-à-dire qu’il ne rejette aucune émission de CO2 pendant le vol. Il utilise des alternatives écologiques au kérosène fossile comme l’électricité verte, l’hydrogène vert ou les biocarburants. Attention, il reste largement émetteur de CO2 à cause de sa production. Le premier avion vert a été présenté au salon du Bourget en juin 2023, le plus grand salon aéronautique au monde. Il s’agit d’un avion régional, hybride hydrogène-électrique, pouvant embarquer 19 passagers.

Filière hydrogène

Les avions à hydrogène sont confrontés à des défis majeurs, notamment en termes de durée de vol. Pour l’instant, les vols se limitent à de courtes distances et mobilisent des appareils légers. De plus, pour que l’hydrogène soit réellement écologique, il doit être produit à partir d’électricité (électrolyse) issue de sources renouvelables, ce qui est assez loin de la réalité. Selon l’astrophysicien Mickael Coriat, les besoins sont colossaux : il faudrait installer des éoliennes sur une superficie équivalente à celle d’un département français, soit 5 000 km², déployer 1 000 km² de panneaux solaires photovoltaïques ou encore dédier 16 réacteurs nucléaires uniquement pour l’alimentation du trafic aérien généré par l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

Il apparaît alors que cette solution est difficilement envisageable à grande échelle. Il faut aussi garder à l’esprit que remplacer tous les avions actuels par des avions électriques (utilisant des piles à combustible à hydrogène) se fera sur un temps très long comme nous le montre aujourd’hui la transition du milieu de l’automobile. Un temps que nous n’avons pas selon la plupart des experts climatiques.

Filière biocarburant

Si l’hydrogène et l’électricité paraissent inutilisables pour verdir entièrement le trafic aérien actuel, qu’en est-il des biocarburants ? À première vue, c’est un choix pertinent pour transitionner et réduire nos émissions, car il s’intègre directement au carburant de nos avions modernes. Voyons cela en détail.

Il existe de nombreux types de biocarburants [2]. Les plus populaires aujourd’hui sont le bioéthanol, issue de sucres végétaux, (betterave, canne à sucre, céréales, résidus vinicoles) et le biogazole issu d’huile végétale (colza, soja, tournesol, huile de palme) ou animale

(graisses). Ces carburants sont ensuite incorporés à l’essence selon des plans stratégiques décidés par le gouvernement et bénéficient aujourd’hui d’une fiscalité incitative [3]. Ils émettent en moyenne 65 % de CO2 de moins que le kérosène.

Cette filière souffre malgré tout d’un prix du carburant presque deux à quatre fois plus élevé que le kérosène pour des performances similaires, ce qui explique sa faible adoption dans les transports aériens.

Impact agricole

On pourrait croire que les biocarburants risquent d’affaiblir notre souveraineté alimentaire en entrant en concurrence avec la production alimentaire agricole. Mais qu’en est-il vraiment ? Le think tank Farm Europe soutient que ce sont des bons élèves du marché agricole [4] :

- Plus de 6,6 milliards d’euros de revenus directs pour les agriculteurs de l’UE.

- Pas en compétition avec la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Offre une certaine stabilité économique aux agriculteurs de l’UE en difficulté.

- Les biocarburants d’origine européenne réduisent les émissions de gaz à effet de serre associé à la consommation de carburant de plus de 60 % sans déforestation.

Autre impact positif très important de la production de biocarburants dans l’UE : la production d’aliments protéinés pour nourrir le bétail en tant que coproduits (produit obtenu en addition du produit principal). L’industrie européenne des biocarburants, qui transforme le colza et les céréales européens, produit environ 13 millions de tonnes de produits riches en protéines par an, qui seraient autrement importés des Amériques.

Alors, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ?

Les biocarburants semblent avoir un impact économique actuellement favorable, les positionnant comme une filière prometteuse. Cependant, que se passera-t-il si la demande explose dans un contexte de rendements agricoles réduits par les changements climatiques et le stress énergétique ? La culture des matières premières nécessite beaucoup d’eau, ce qui est problématique dans les zones sujettes à la pénurie d’eau comme l’Espagne, l’Italie ou la France par exemple. Il y a aussi un sujet de plus en plus prégnant quant à l’épuisement des sols selon la manière dont serait pratiquée cette agriculture. De plus, en considérant la production, le transport et la transformation, le bilan carbone des biocarburants pourrait s’avérer équivalent, voire supérieur à celui des combustibles fossiles dans certains scénarios [5]. En somme, cette filière présente une faible résilience face à la diminution de la productivité agricole et aux défis énergétiques et climatiques futurs. Le choix d’un investissement important dans les biocarburants n’est pas anodin, car il est déterminant pour la stratégie agricole européenne du XXIᵉ siècle : développer des filières agricoles ne se fait pas en un claquement de doigt et doit être mûrement réfléchi en amont.

Vous l’aurez peut-être deviné, le vrai drame qui se trame derrière ces promesses de carburants et d’avions verts sont les effets rebonds :

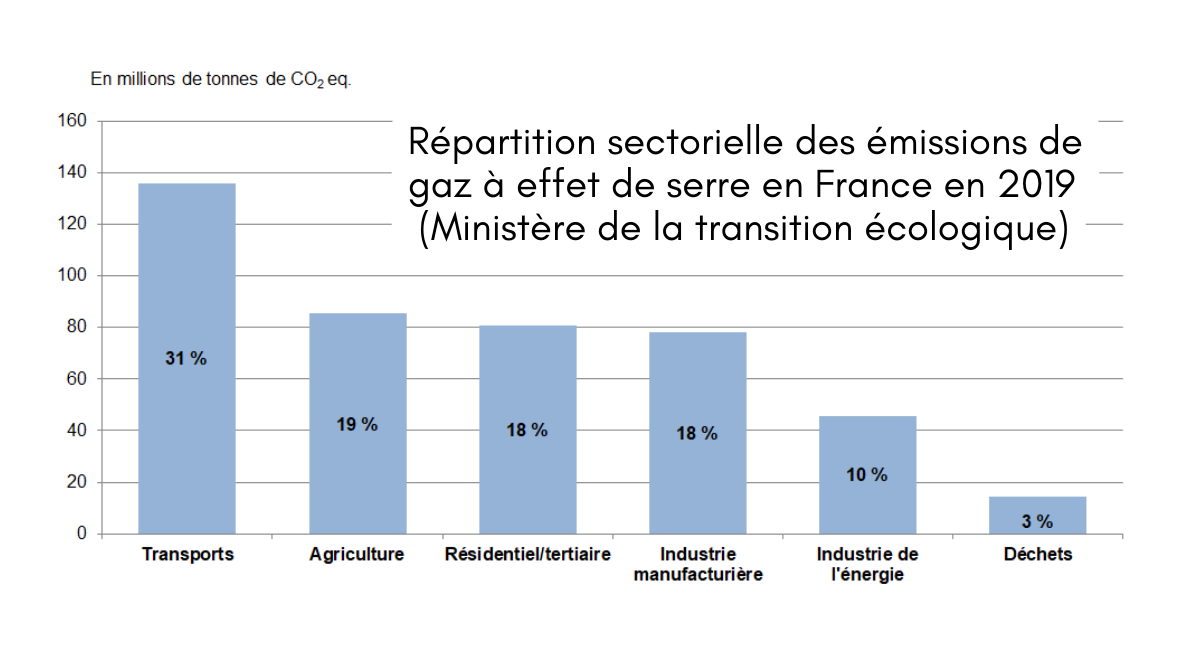

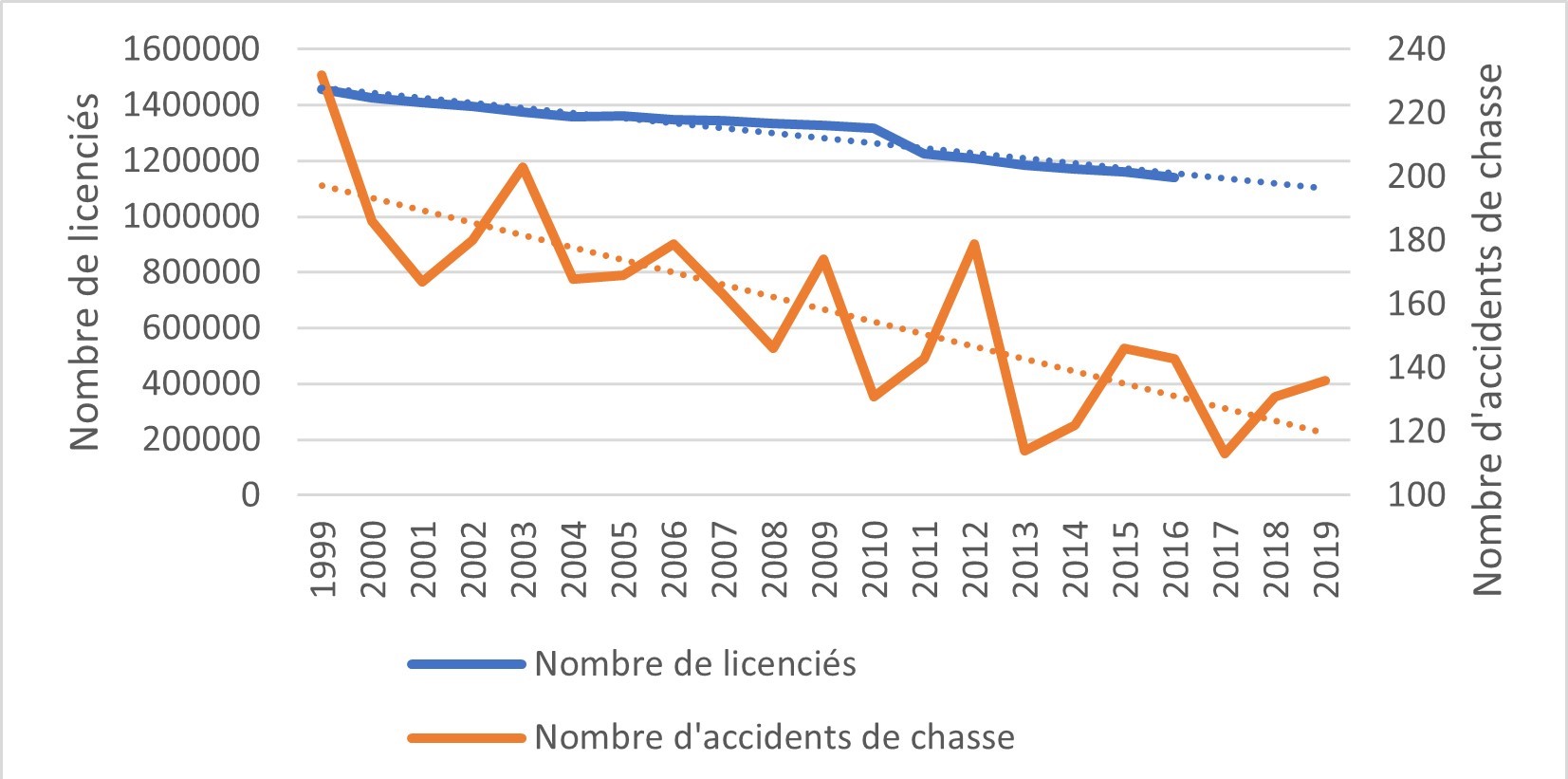

En 2018, un kilomètre en avion pour un passager demandait environ cinq fois moins d’énergie qu’en 1973. Pourtant, au niveau mondial, les émissions ont été multipliées par 2,8 sur cette même période. La raison ? Le trafic aérien a été multiplié par 13 en 45 ans. [6]

Ainsi, on peut envisager que la réduction de la consommation d’un avion sera immédiatement accompagnée par une augmentation générale du nombre de voyages en avion, qui seront alors moins chers.

Une solution possible à ce système est de limiter les vols tout en réfléchissant à des moyens justes et équitables pour l’usage de l’avion. Nous vous invitons à consulter à ce sujet les travaux du Shift Project dans le cadre du plan de transformation de l’économie Française [7]. L’avion vert devrait soutenir en priorité les secteurs qui en ont le plus besoin, tels que la défense, les services médicaux d’urgence et bien d’autres, dont l’absence aurait des conséquences autrement plus dramatiques que celle de la ligne Paris-Bali.

In fine…

Aujourd’hui, l’urgence climatique nous contraint à dépasser le choix réducteur entre solutions techniques et mesures de sobriété/politiques d’austérité. L’idée selon laquelle il serait possible de conserver le volume actuel du trafic aérien tout en contrant la crise climatique en plantant plus de maïs relève du conte pour enfant. Bien sûr, il est impératif de poursuivre le développement d’avions plus écologiques et d’améliorer leur aérodynamisme. Cependant, il est illusoire et risqué, dans un contexte de tensions énergétiques croissantes, de maintenir notre utilisation actuelle. L’avion vert prendra certainement son envol, mais on espère que d’ici là, le ciel soit moins encombré par ces drôles d’oiseaux, qu’ils soient polluants ou non.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=tU33y6XWcMo

[2] Ministère de la Transition écologique : https://www.ecologie.gouv.fr/biocarburants

[3] Les Biocarburants : Un Atout Pour La Transition

Et L’indépendance Énergétiques, Rapport d’information de M. Pierre Cuypers,

Sénateur de la Seine-et-Marne (Les Républicains)

[4] Think Tank Farm Europe, https://www.farm-europe.eu/fr/travaux/biocarburants-et-agriculture/

[5] Parlons science, https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/les-stim-en-contexte/les-avantages-et-les-inconvenients-des-biocarburants

[6] Voitures, fake or not ? Aurélien Bigo

[7]https://theshiftproject.org/article/quelle-aviation-dans-un-monde-contraint-nouveau-rapport-du-shift/