Le dimanche 1er décembre 2024, un cadeau de Noël d’avant l’heure a été tendu à l’écologie : à la suite de vives négociations entre le gouvernement centriste et le Parti socialiste de gauche sur le projet de loi des finances, le premier ministre norvégien a annoncé que son pays suspendait les autorisations d’exploitations minières dans ses eaux profondes et ce jusqu’à la fin de l’année 2025.

La nouvelle a réjoui non seulement la gauche norvégienne, mais également les ONG (Greenpeace, WWF, etc) et certains acteurs internationaux majeurs comme l’UE et le Royaume-Uni, qui s’étaient opposés à ces autorisations. Si cette décision n’est pas pour autant un moratoire, il est clair qu’utiliser la notion de « victoire écologique » est plus que légitime.

Mais pourquoi donc ce débat ? Qu’est-ce que le deep sea mining ? Quel avenir pour ce dernier ? Réponses et éclairage sur ces questions dans cet article avec un seul mot d’ordre : lucidité !

Une stratégie métallique

Dans un délire de croissance « verte » sur lequel il n’est même plus nécessaire de revenir, une partie des élites politiques et économiques de notre monde ont adhéré à des théories technosolutionnistes qui promettent de faire de l’avenir le plus bel qui soit par le biais de la transition énergétique et de la digitalisation. L’idée est simple : la prospérité que nous connaissons actuellement n’est pas un épiphénomène, mais le début d’un idéal pour lequel il est nécessaire de « progresser ».

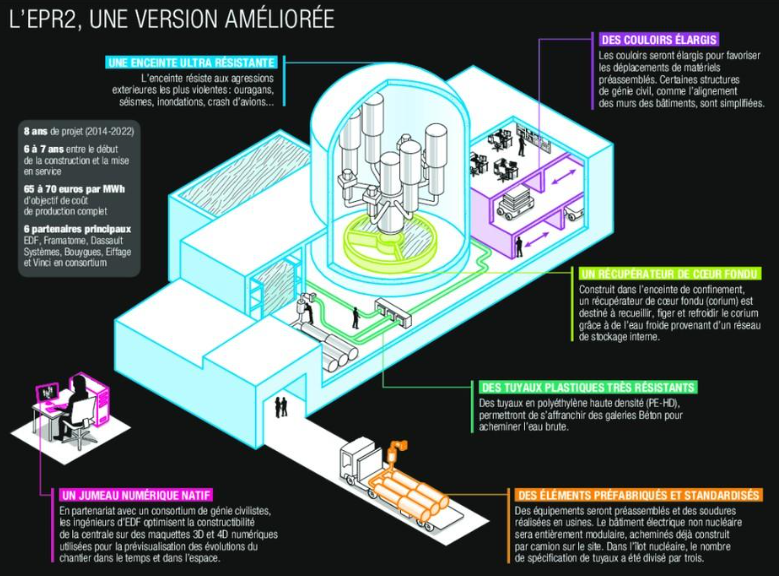

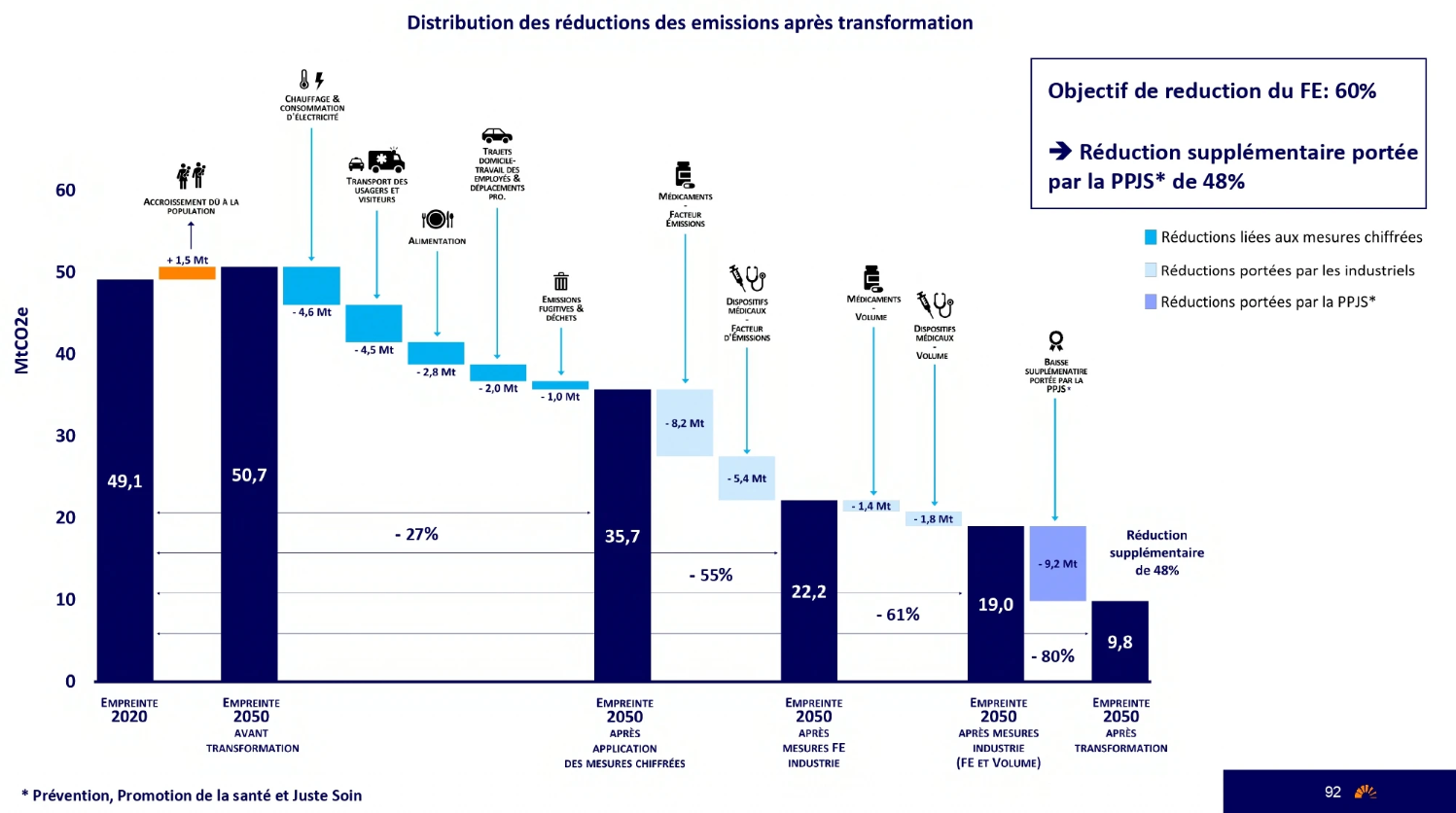

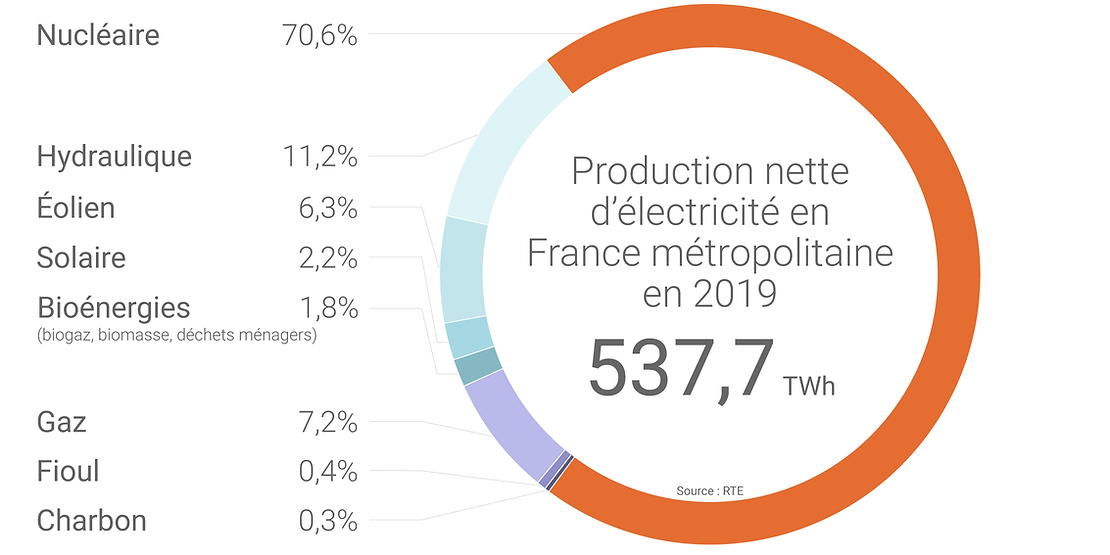

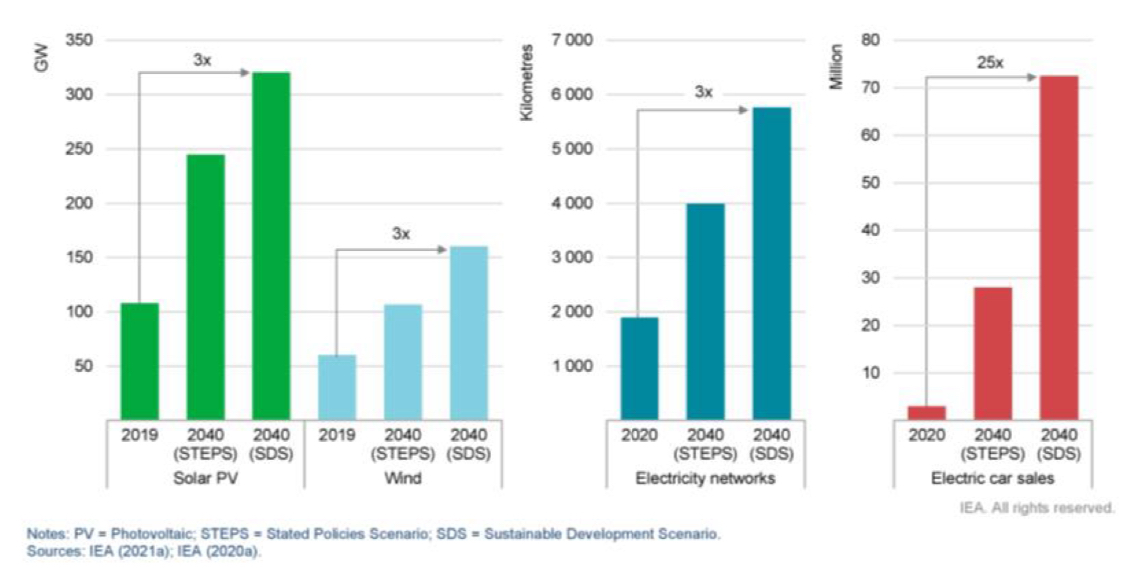

Cette grande marche en avant demande deux grandes évolutions dans nos modes de productions (j’ai bien dit productions… faudrait pas croire qu’on consommera différemment). La première est d’abandonner les énergies fossiles au profit du tout renouvelable, afin de permettre une économie électrifiée et complètement « décarbonée ». Dans ce scénario, l’éolien et le solaire mais aussi l’hydrogène et les batteries de stockages ont la première place. La seconde évolution est celle de l’optimisation par le numérique, autrement dit une gestion algorithmique de la production pour performer, le tout à grand renfort d’intelligence artificielle. En bref, une économie où la machine électrifiée travaillera toujours de symbiose avec un serveur.

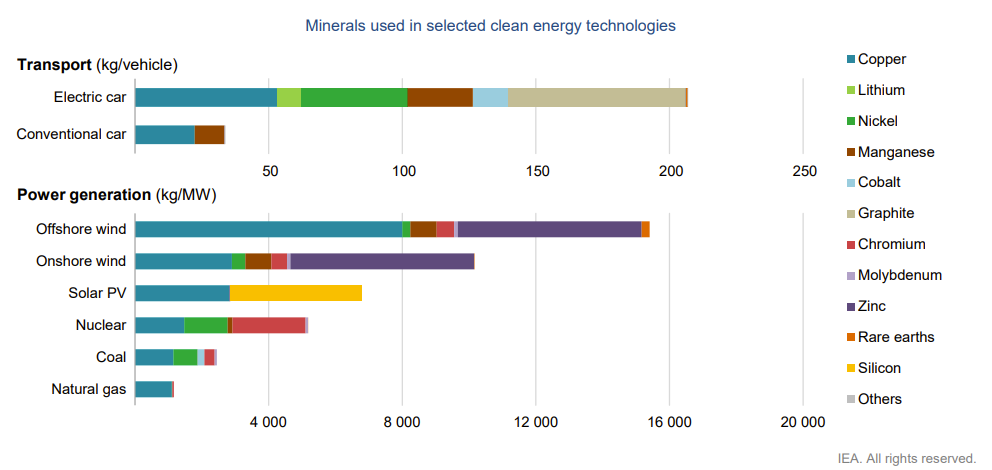

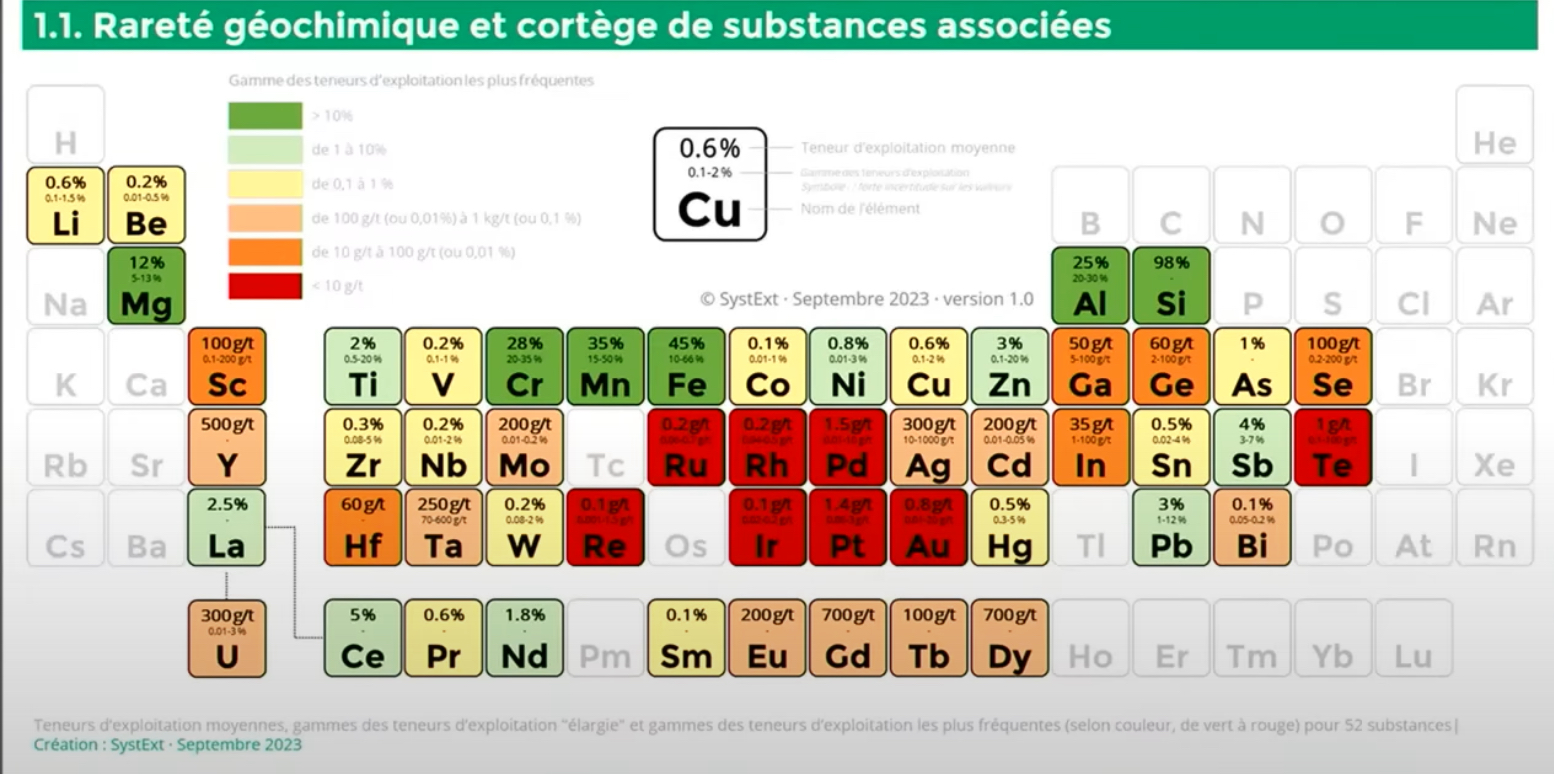

Cependant, aussi immatériel puisse-il paraître, ce monde bas carbone intelligent est un monde haut en consommation de matière et plus spécifiquement de métaux. En effet, les panneaux solaires, les éoliennes, les voitures électriques, les batteries, mais aussi les serveurs, les écrans ou encore les composants électroniques sont des technologies complexes dont les éléments principaux sont souvent des métaux (voir graphiques).

Ces dernières années, d’importants investissements ont permis le déploiement massif de ces technologies gourmandes en ressources et énergie, à un point tel que, selon un rapport de l’OCDE (que l’on ne peut pas blâmer d’être décroissantiste), en 2060, le monde consommera 2,5 fois plus de matières premières qu’en 2011. En ce qui concerne uniquement les métaux, le chiffre est autant vertigineux : l’humanité va consommer dans les 30 prochaines années plus de métaux que tout ce qui a été extrait depuis 70’000 ans !

La mine : le sous-terrain des limites planétaires

Dans ce contexte d’explosion de la demande minérale, le secteur minier et les industriels qui y sont liés sont sous une contrainte double : extraire davantage dans des stocks qui s’amenuisent drastiquement. Pour appréhender cette problématique, il est important de comprendre les différents processus miniers qui permettent d’extraire de la terre le précieux métal, et ce en suivant l’exemple du cuivre.

Le cuivre est l’un des métaux essentiels à nos sociétés industrielles, notamment pour ses propriétés conductrices qui le placent ainsi au centre de nos réseaux électriques et, par ruissellement, électroniques. La teneur d’exploitation moyenne du cuivre, c’est-à-dire la concentration de la substance recherchée dans une tonne excavée, est de seulement 0,6% soit 6kg pour tonne. De cette manière, nous pouvons comprendre que l’extraction de la matière ne représente qu’une petite partie de l’activité de l’industrie minière et que le gros du travail consiste en fait à séparer le métal du reste du minerai, ce qui se fait pour le cuivre (et la majorité des métaux) en 3 étapes majeures.

La première étape est de séparer les chalcopyrites, qui sont des petits grains d’un mélange de cuivre, sulfures et fer, en broyant la roche des minerais aussi finement que de la farine avant d’extraire par traitement chimique les fameuses chalcopyrites. À cette partie du traitement, la teneur en cuivre du concentré est d’environ 30%. La seconde étape consiste à utiliser de la pyrométallurgie (que l’on représente schématiquement par un four) afin d’éliminer le fer et les sulfures du concentré.

La matière obtenue, appelé Blaster, est composé à 98% environ de cuivre, mais reste pourtant inutilisable par l’industrie. La troisième et dernière étape, c’est l’affinage, qui va permettre de retirer les dernières impuretés et donner des cathodes de cuivres, composées à 99,99% de cuivre et qui, elles, sont enfin exploitables. Dans le courant de ces 3 étapes, il est nécessaire de considérer que l’immense majorité de la matière extraite est finalement des déchets (99,4% pour le cuivre), c’est donc sans surprise que l’industrie minière est le premier producteur industriel de déchets liquides, solides et gazeux.

Bien souvent pollués, les déchets sont simplement stockés derrières de grosses digues de terres, créant ainsi des lacs artificiels de boue appelés « parc à résidus », dont l’impact est terrible pour l’environnement et les populations locales. L’association SystExt, référence majeure dans l’analyse du secteur minier, considère qu’il y a des dizaines de milliers d’ouvrages de stockages de ce type à travers le monde et que plusieurs centaines voient le jour chaque année (source).

Avec ces quelques informations non-exhaustives, il est aisé de comprendre que l’accès aux métaux est un processus complexe qui connaît un immense écart entre les moyens employés ainsi que les impacts de ces mêmes moyens, et la masse totale de matière extraite. Un écart qui est appelé à s’élargir du fait de teneurs d’exploitations toujours plus faibles. En effet, au fur et à mesure que le temps passe et que nous extrayons des mines les précieux métaux, les stocks s’amenuisent et les teneurs d’exploitations diminuent.

Cette tendance est remarquée statistiquement, avec des chiffres qui remontent parfois jusqu’au XIXème siècle, et qui s’appliquent sur l’ensemble des métaux, à des taux de réduction qui oscillent entre 25% et 65% (source). Loin d’être une bonne nouvelle, cette réalité inquiète le secteur, qui se doit de produire plus, notamment pour soutenir la future transition énergétique, mais aussi les experts environnementaux, car plus les teneurs d’exploitations sont faibles, plus la consommation d’eau, d’énergie et le rejet de gaz à effets de serre sont élevés, et ce de manière exponentielle !

Un rapport de la Banque Mondiale établissait une liaison dangereuse entre la transition énergétique, donc le besoin de ressources métalliques abondantes, et l’agrandissement en surface de la mine du fait de teneurs d’exploitations plus faibles. La conclusion de ce rapport lance un avertissement fort : « Les menaces que l’exploitation minière fait peser sur la biodiversité augmenteront au fur et à mesure que les mines cibleront des matériaux pour la production d’énergie renouvelable et, sans planification stratégique, ces nouvelles menaces pour la biodiversité pourraient dépasser celles évitées par l’atténuation du changement climatique. »1 (encart)

C’est dans ce contexte de raréfaction des métaux combiné à l’impact de la mine terrestre que rentre en scène l’idée du deep sea mining, soit l’exploitation minière sous-marine en bon français dans le texte.

Deep sea mining et le cas norvégien

Le Deep sea mining n’est pas un concept nouveau. Il s’inscrit en réalité dans l’imaginaire que l’Homme se fait de la mer, son immensité et ses fonds, car la mer est le seul milieu de notre planète qui nous est encore particulièrement hostile. L’austérité des ces contrées inexplorés font de leur exploitation un défi à relever, comme un nouvel espace à conquérir pour en extraire de précieux trésors naturels. Ce type de narratif a grandement influencé la littérature puis la science-fiction, avant de devenir un sujet d’étude scientifique sérieux avec les premières expéditions sous-marines dans la deuxième moitié du XXème siècle.

Si au premier chef, c’est une biodiversité immensément riche que l’on a découvert, avec des espèces aux caractéristiques épatantes que l’on n’aurait soupçonné capable de vivre dans de telles conditions, la question de la possible exploitation des ressources localisées à des milliers de mètres de profondeur s’est rapidement posée et plusieurs recherches ont été lancées pour assurer la faisabilité de ces projets. Les matières visées sont des hydrocarbures, du gaz, des minéraux industriels mais aussi des métaux. C’est sur ces derniers que nous allons nous attarder et plus spécifiquement dans le cas Norvégien.

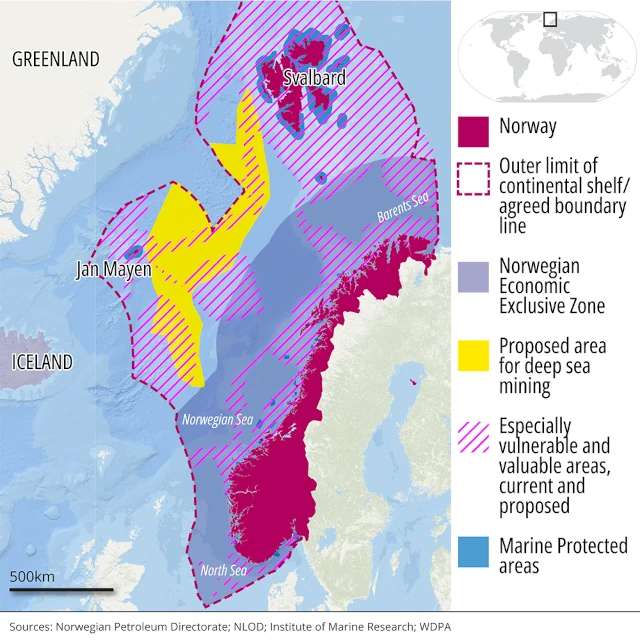

Début janvier 2024, le parlement norvégien votait par une écrasante majorité « oui » à l’autorisation des prospections minières dans une zone grande comme le Royaume-Uni. Premier pays à faire le pas, la Norvège voyait dans cette décision le moyen d’offrir à son économie et à l’Europe un accès facilité à des ressources critiques pour les nouvelles technologies et la transition énergétique, notamment du cuivre et du zinc, concentrés dans des nodules polymétalliques et des sulfures hydrothermaux, qui sont deux des trois types de gisements miniers marins connus à ce jour.

Les sulfures hydrothermaux sont le fruit d’un panache volcanique qui crée de petits évents, sortes de cheminées de roches chargées en métaux. Les nodules polymétalliques, quant-à-eux, proviennent d’un phénomène de concrétion très complexe qui forme une agrégation de particules en aspirant les métaux présents dans l’eau et la vase, créant ainsi de petits cailloux circulaires de 1 à 12 centimètres de largeur. Ces pures merveilles de la géologie prennent place sur le temps long, voire très long : l’on parle de plusieurs dizaines de milliers d’années pour les gisements de sulfures et quelques dizaines de millimètres concrétionnés par million d’années pour les nodules.

Un des arguments amené à maintes reprises par les partisans et industriels des projets miniers sous-marins est celui de la taille des gisements : selon eux, l’étendu des zones minables sont si grandes que la masse de métal y est colossale. Si le volume total de nodules ou sulfures disponibles peut-être un indicatif intéressant, il n’est pas pour autant pertinent si l’optique est de savoir combien de tonnes de métal seront accessibles.

Dans ce cas, il faut avant tout se référer aux teneurs d’exploitation moyennes qui se trouvent dans ces zones. Si aucune donnée précise n’est trouvable dans le cas de la Norvège, une étude détaillée faite par un groupe de géologues américains et livrée au groupe Elsevier a analysé la teneur de nombreux gisement de la zone de Clarion-Clipperton, une surface immense de nodules grande comme trois fois l’Inde entre le Mexique et Hawaï. Les résultats de cette étude sont pour le moins étonnants : les métaux d’intérêts (or, argent, cuivre, zinc, cobalt, terres rares, lithium) ont des teneurs généralement plus faibles ou équivalentes à celles présentes dans les mines terrestres. On parle par exemple de 0,25% de terres rares par tonnes dans les nodules, alors que la moyenne des mines terrestres se situe entre 5 et 10%. Même analyse au niveau du cobalt présent dans les sulfures, alors que les teneurs terrestres vont jusqu’à 1%, la moyenne marine ne monte pas au-delà de 0,67%. Les teneurs n’étant donc pas les sources d’intérêt principales, il faudra compenser cette faiblesse par des exploitations à grandes échelles.

Mais a-t-on seulement la technologie nécessaire et les moyens ? Les méthodes d’extractions existent en théorie, mais plusieurs limites, également théoriques, permettent de considérer que la mise en place d’une chaîne d’extraction complète est un défi de taille. Pour comprendre cela, il est nécessaire de visualiser les techniques imaginées et réfléchies pour l’extraction du précieux minerai.

Fiche technique : miner, extraire, détruire et polluer sous la mer

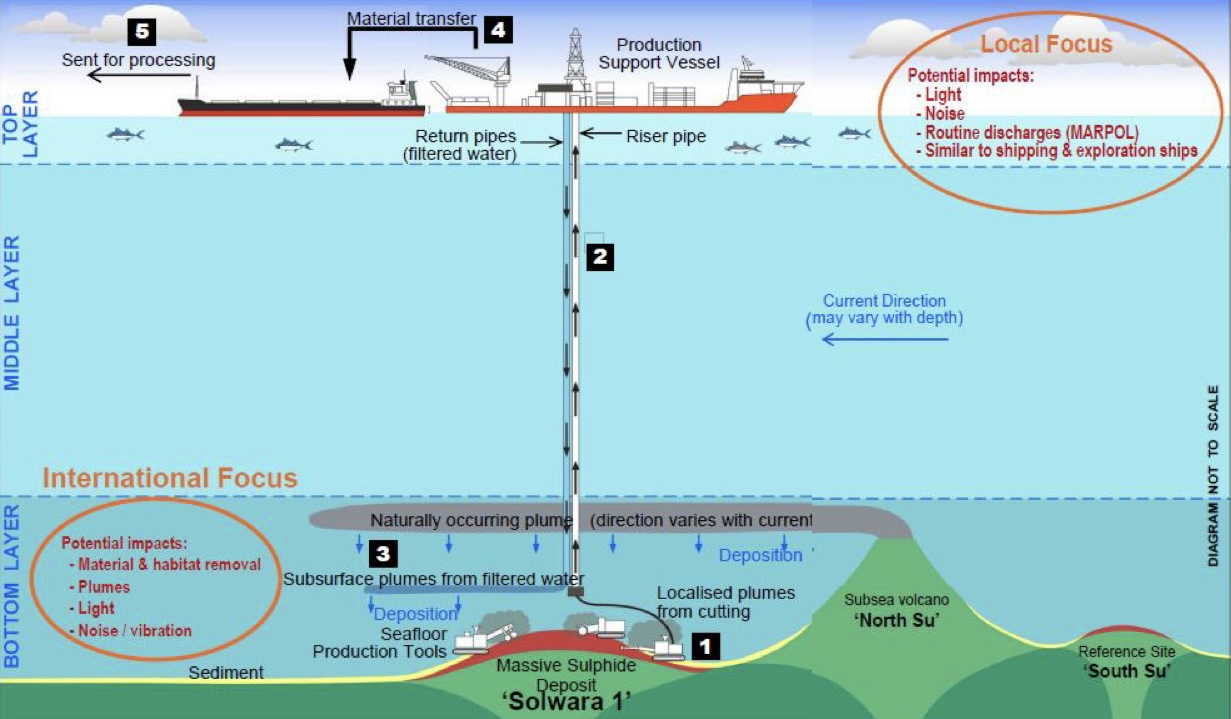

En premier lieu, des machines récoltent à la manière d’une moissonneuse la roche et les sédiments des fonds marins à plus de 3000 mètres de profondeurs. Ces machines sont de gros robots, d’une puissance oscillant entre 1,8 et 2,5 Mégawatt de puissance pour 180 à 280 tonnes et 17 mètres de longs. Véritables broyeurs de roches, ils n’ont rien à envier aux géants tombereaux des mines terrestres.

Une fois le minerai fragmenté et ramassé, il est envoyé au navire de soutien à la production par une sorte de conduite aspirateur. Un pré-triage y est alors effectué et les sédiments, résidus marins, matériaux indésirables, sont ensuite reversés à la mer. Le reste du minerai est chargé sur des navires en direction des côtes. Toutes ces étapes sont d’une grande complexité d’un point de vue logistique, étant donné qu’elles seraient effectuées, dans le cas norvégien, à plus de 2000 kilomètres des côtes. L’entièreté des équipements nécessaires au processus sont également très énergivores. Une demande énergétique qui ne se comblera malheureusement pas avec quelques belles éoliennes offshores, mais qui nécessitera d’être biberonnée aux fossiles.

Les différentes étapes décrites ci-dessus ont été inscrites et pensées dans des scénarios, nécessaires à l’obtention d’une autorisation de prospection minière, mais une étape majeure est passée sous silence : comment extraire les particules métalliques présentes dans ces nodules et sulfures ? La réponse pourtant simple, explique ce silence : on ne sait pas faire. Les métaux présents dans ces minerais sont à des tailles nanométriques (millionième de millimètre) qui ne connaissent aucun équivalent terrestre et donc aucune technique n’est suffisamment avancée pour répondre à ce besoin, et encore moins pour être mise en place à une échelle industrielle. À date, uniquement le monde scientifique a abordé cette problématique, dans des articles complexes et difficilement accessibles au grand public, mais dans le monde politique, industriel et journalistique, le silence sur cette problématique est absolu.

Si les méthodes d’exploitation appropriées sont encore un point d’interrogation, les effets de ces activités minières sur la vie marine et la biodiversité sont, à l’inverse, aisément prévisibles. Actuellement, la majorité des biologistes marins tirent la sonnette d’alarme, avertissant que si de tels projets voient le jour, ce n’est pas uniquement le biotope des abysses qui en serait affecté, mais tout le reste de la vie marine. Le deep sea mining entend tout de même racler, au sens propre du therme, le fond des mers, des espaces si profonds qu’ils n’ont pratiquement jamais été perturbés par quelconques phénomènes externes et qui, préservés grâce à leur inaccessibilité, sont particulièrement fragiles. Labourer ces zones d’habitations d’espèces encore inconnues avant d’y déverser des tonnes de déchets miniers ne s’apparente pas exactement à la meilleure méthode de préservation. À croire qu’en considérant comme nécessaire l’idée d’exploiter les ressources de ces fonds marins symboliquement préservés de tous nos abus, l’être humain, après avoir creusé sa propre tombe sur la terre ferme, s’est décidé à déplacer son cimetière à 4000 mille mètres de profondeur.

Ce n’est qu’un refus temporaire !

La décision prise par la Norvège n’est que temporaire et est, en réalité, d’avantage le résultat d’un calcul politique que d’une prise de conscience réelle de la part des élites norvégiennes sur la myriade de problématiques liées aux projets de deep sea mining. Les mots du premier ministre Jonas Gahr Støre vont d’ailleurs dans ce sens, quand il parle « d’un simple report de la question à 2026 », si ce n’est plus tôt au vu du risque d’élections anticipées et de l’arrivée au pouvoir des conservateurs. Il faut avouer que le contexte politique et économique n’est pas des plus opportunes pour prendre ce type de décision. La situation international est particulièrement tendu et l’Europe, sous menace, notamment de l’administration Trump, peine à se réindustrialiser. Se passer de cette ressource que l’on nous vend comme abandonnante pourrait être perçu comme un suicide par la population qui, malheureusement, semble être également accrochée à cet idéal du monde bas-carbone intelligent.

Seulement, les limites sont bel et bien là. Le monde minier peinera bientôt à alimenter nos modes de vies hyper-métallisés et si le paradigme ne change pas, après la terre, les mers payeront pour nous le coût exorbitant de notre besoin en métaux. Mais de quel besoin parlons-nous ? Là est tout l’enjeu. La mine est de ces activités industrielles essentielles dont on ne peut se passer mais qui, malheureusement, auront toujours un impact destructeur et laisseront leurs lots de dommages. Si cette fin est inéluctable, la question est de savoir combien sommes-nous prêts à payer et pour quelle utilisations. Ce cadre, ce modèle de besoin métallique que nous nous fixons place la mine dans un certain contexte et définit son impact. Si notre désir est de rouler à bord d’un SUV électrique de 2 tonnes, d’illuminer à la LED chaque mètre carré de nos villes et de placarder à tous les coins de rue des panneaux informationnels tactiles, alors il faudra accepter les eaux polluées, les tonnes de déchets, les forêts rasées, les gaz à effet de serre, les villages déplacés de force, le travail d’enfants, les fonds des océans broyés et tous les autres phénomènes directement liés à ce monde minier qui, pour être rentable, se doit d’extraire toujours plus.

On aurait pu penser que le deep sea mining était le fond du problème, force est de constater qu’il n’en est qu’un de plus à la surface.